刚坐下没多久,后背就沁出一层薄汗;午后晒着太阳配资门户网址,脸颊突然发烫像揣了个小火炉…… 这些让人摸不着头脑的身体反应,可能不只是天气或疲劳在捣鬼。医生指出,当肝脏遭遇炎症 “侵袭” 时,往往会通过这类 “小动作” 发出警示 ——别忽视,这可能是肝炎的早期暗号。

出汗、发热背后,肝脏在 “求救”

出汗、发热背后,肝脏在 “求救”把肝脏比作身体里的 “排毒工厂” 再合适不过,它全年无休地处理着我们吃进去的、呼吸进来的各种 “杂质”。可一旦病毒、细菌偷偷破坏了肝脏细胞,引发炎症,这座 “工厂” 的运转就会乱成一锅粥,而频繁出汗和莫名发热,就是最容易被捕捉到的 “故障提示”。

为啥汗如雨下? 肝脏功能紊乱时,身体的能量代谢会像脱轨的列车。原本该被合理利用的能量,会变成多余的热量堆积在体内,只能靠出汗这个 “应急通道” 释放。特别是夜里,明明室温适宜,醒来却发现睡衣湿了一片,这种 “夜间盗汗” 很可能是肝脏在喊 “累”。

莫名发热藏着啥? 肝炎发作时,免疫系统会立刻 “派兵” 对抗入侵者,这个 “战斗过程” 会让体温调节中枢变敏感。这种发热通常在 37.2℃-38℃之间,不像感冒发烧那样来势汹汹,却像甩不掉的尾巴,吃了退烧药也时好时坏。要是这种情况持续超过 3 天,可得上点心。

要知道,肝炎引起的不适很少 “孤军奋战”,出汗发热时,往往还跟着没胃口、浑身发懒,跟普通感冒比,恢复起来慢得多。

除了出汗发热,这些 “小毛病” 也可能和肝有关

除了出汗发热,这些 “小毛病” 也可能和肝有关肝脏天生 “不爱说话”,早期炎症时很少喊疼,但身体表面总会留下些 “线索”。除了前面说的,这两个容易被误判的信号也得记牢:

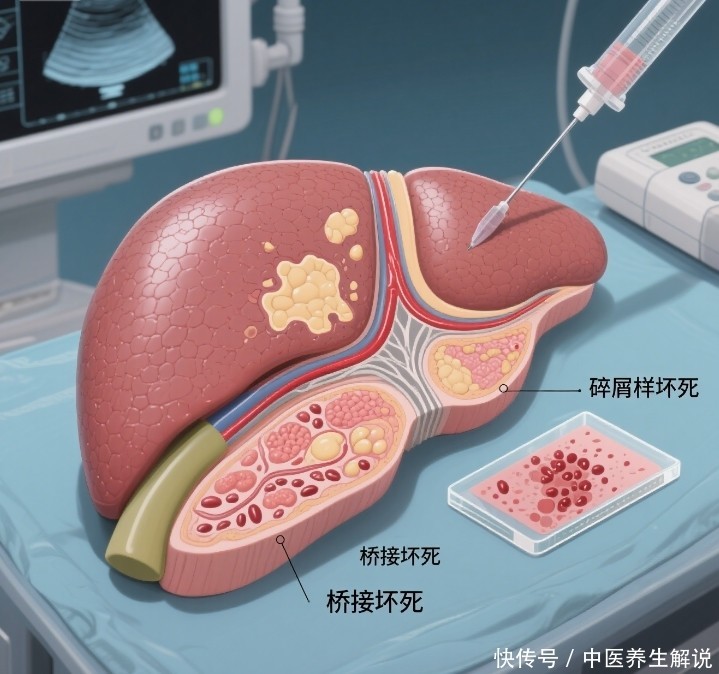

皮肤痒得钻心 肝脏能给胆汁 “导航”,让它乖乖去参与消化。可肝炎一来,胆汁的 “运输路线” 就会受阻,一些本该被排出的胆汁成分会溜进血液,随着血液循环流到皮肤下,像小虫子爬过似的刺激神经,让人忍不住抓挠。更特别的是,这种痒跟皮肤干燥、过敏都不一样,抹药膏、抓破皮也难缓解。

眼白、皮肤悄悄变黄 这是肝脏发出的 “加急电报”。健康的肝脏能把一种叫 “胆红素” 的黄色物质处理掉,可一旦肝脏发炎,胆红素就会在血液里 “赖着不走”。先是眼白部位泛起黄晕,慢慢的,额头、脸颊、手心也会透出像橘子皮那样的黄色,这时候往往已经是肝炎比较明显的阶段了。

这些信号可能单个出现,也可能组团来袭。比如先觉得皮肤痒,过几天发现眼白变黄,遇到这种情况,别犹豫,赶紧去做个检查。

不想肝“受伤”,避开这些习惯很重要

不想肝“受伤”,避开这些习惯很重要肝炎的发生,很多时候是不良习惯一点点 “喂” 出来的。想让肝脏安安稳稳工作,就得先和这些 “伤肝行为” 划清界限:

熬夜熬成 “肝透支” 晚上 11 点到凌晨 3 点,是肝脏 “自我修复” 的黄金时段,就像工人趁夜检修机器。如果这时候还在刷视频、赶报告,肝脏只能 “连轴转”,时间长了,细胞修复跟不上损伤速度,病毒细菌就容易 “趁虚而入”。

喝酒喝成 “肝损伤” 酒精进入身体后,肝脏会被迫 “加班” 分解它,这个过程中产生的乙醛,就像藏在酒里的 “毒素”。偶尔喝一次,肝脏还能应付;长期天天喝,乙醛会反复破坏肝细胞,从炎症慢慢变成更严重的问题。

保护肝脏不用太复杂,每天睡够 7 小时,吃药前多看看说明书,聚会时少碰酒杯,每年做次肝功能检查,就能让它保持 “好状态”。

肝炎会传染吗?做好这些能有效预防一听说谁得了肝炎,不少人会下意识躲远点,其实大可不必。肝炎分很多种,有的会传染,有的压根不会,关键看 “类型”:

会传染的肝炎 甲肝、乙肝、丙肝就属于 “传染病家族”,但它们的 “传播套路” 不同。甲肝喜欢藏在没洗干净的生菜、没煮熟的海鲜里,吃下去就可能被感染;乙肝和丙肝则像 “潜伏者”,通过血液、母婴或共用牙刷、纹身针等途径传播,日常一起吃饭、握手根本不用怕。

不传染的肝炎 像喝酒喝出来的酒精性肝炎,还有身体免疫系统 “认错人” 攻击肝脏引起的自身免疫性肝炎,这些都不会传给别人,主要跟个人生活方式、体质有关。

身体的信号从不会无缘无故出现配资门户网址,当频繁出汗、莫名发热这些 “异常” 找上门时,不妨多留个心眼。肝脏的健康,藏在每一个被我们关注的细节里,早发现、早呵护,才能让它一直为我们的健康 “保驾护航”。

伍伍策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。